Au temps des inondations du Ru de Marivel

Sommaire

Longtemps discret, parfois redouté, le Ru de Marivel a profondément marqué l’histoire urbaine de Sèvres. De Versailles à Sèvres, ce petit affluent de la Seine aujourd’hui presque entièrement couvert, a joué un rôle central dans l’évacuation des eaux, mais aussi dans plusieurs épisodes d’inondation. À l’occasion des 25 ans des travaux de renforcements et de dépollution du cours d’eau, retour sur deux siècles d’aménagements et de tensions autour d’un affluent

pas si tranquille…

Un cours d’eau devenu insalubre

Mentionné dès le XVIIIe siècle, le Ru de Marivel prend sa source à

Porchefontaine, dans les étangs situés à l’est de Versailles. Il traverse ensuite Viroflay, Chaville et Sèvres avant de se jeter dans la Seine, à quelques dizaines de mètres en amont du pont de Sèvres.

À l’époque, il servait à alimenter les habitants, à faire fonctionner moulins, blanchisseries et autres activités artisanales.

Mais avec la croissance démographique du XIXe, les usages changèrent. Peu à peu, le ru devint un exutoire pour les déchets ménagers et les eaux usées. Dès 1790, des documents officiels rapportaient les nuisances engendrées par le rejet des vidanges dans le ru. Des règlements furent mis en place pour interdire ces pratiques, sans réel succès.

Avec les risques de choléra, les pouvoirs publics décidèrent une amélioration de l’assainissement du cours d’eau. En 1866, un décret ordonnait la construction, sous la RN10, d’un égout ayant vocation à recueillir les eaux usées, afin de réserver le Ru de Marivel aux eaux pluviales. Cet aménagement permit notamment à l’activité de blanchisserie, très importante à Sèvres, de perdurer.

Une ville régulièrement inondée

Si le Ru de Marivel posait des problèmes de salubrité, il se révéla aussi incapable de faire face aux conséquences de l’urbanisation et de l’imperméabilisation progressive des sols. À Sèvres notamment, située en contrebas, les pluies intenses provoquaient régulièrement des débordements, comme en témoignent les Archives municipales où nous avons recensé pas moins d’une vingtaine d’épisodes d’inondations entre XIXe et le XXe siècle.

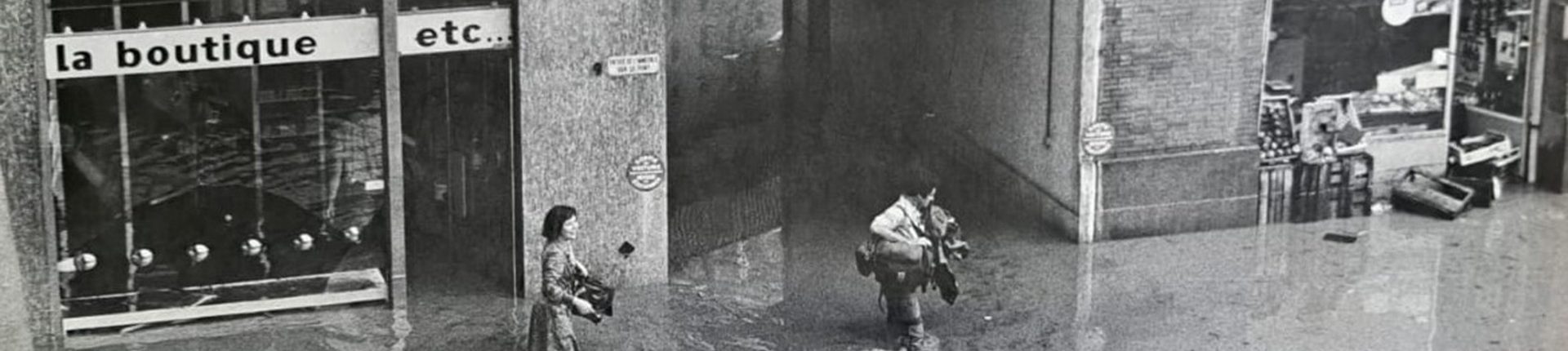

L’un de ces épisodes est resté dans les annales. À la suite d’un violent orage survenu le 8 juillet 1975, le centre-ville fut sinistré entre le marché

Gallardon et l’hôtel de ville, les commerces, parkings et immeubles inondés. Les sapeurs-pompiers et les agents municipaux intervinrent toute la nuit pour évacuer l’eau et la boue.

D’autres inondations importantes eurent lieu en 1982, 1990, 1998 et 2000.

Le diagnostic était connu : le Ru de Marivel recevait un débit trop important lors de forts orages, alors que les canalisations en aval ne pouvaient en absorber qu’une partie. Le centre-ville, en cuvette, agissait comme une retenue naturelle.

La grande transformation

Face à ces risques répétés, un vaste programme de modernisation du cours d’eau fut lancé. Entre 1998 et 2001, le Syndicat intercommunal d’assainissement de la vallée du Ru de Marivel (SIAVRM) réalisa plusieurs tranches de travaux. Sous le mandat de François Kosciusko-Morizet, maire de 1995 à 2014, trois ouvrages souterrains furent construits à Sèvres, dont un bassin de rétention près du pont, et de nouvelles canalisations sous la RD910 et l’avenue de l’Europe.

Ces aménagements visaient à réduire les risques d’inondation et à limiter la pollution du fleuve grâce à un meilleur contrôle des eaux usées et pluviales.

Le coût total des travaux, estimé à 330 millions de francs, fut pris en charge par l’Agence de l’eau Seine-Normandie, la Région Île-de-France, les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines, ainsi que par le syndicat intercommunal. Depuis 2012, c’est l’établissement public Hydreaulys qui gère l’ensemble de ce réseau, garantissant à la fois la sécurité hydraulique et la protection de la qualité de l’eau dans la vallée.